出産育児一時金

こどもが生まれたとき

出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

建設国保に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

- ※女性組合員の方が出産された場合、申請により「産後就労助成金」・「出産手当金」が支給されます。

- ※出産された被保険者の方にかかる保険料の減免制度があります。

- ※出産育児一時金の請求の時効は、出産した日の翌日から2年となります。

注意:協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等(以下「健康保険」といいます。)に被保険者として継続して1年以上加入していた方が資格喪失後(事業所退職後)、半年以内に出産された場合は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。

出産育児一時金

1児につき500,000円の出産育児一時金が支給されます。ただし、産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したとき、妊娠22週未満(154日以内)の出産、海外での出産は488,000円となります。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額30,000,000円(一時金6,000,000円と20年間の分割金(毎年1,200,000円を20回))が支払われる制度です。

この制度は分娩機関が加入する制度であり、加入分娩機関で出産された場合(22週以降の分娩(死産を含む。))には、登録証が交付されます。

また、妊産婦に掛金負担はありませんが、支給される出産育児一時金は掛金相当額が加算された額となります。

補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。

出産育児一時金の請求方法

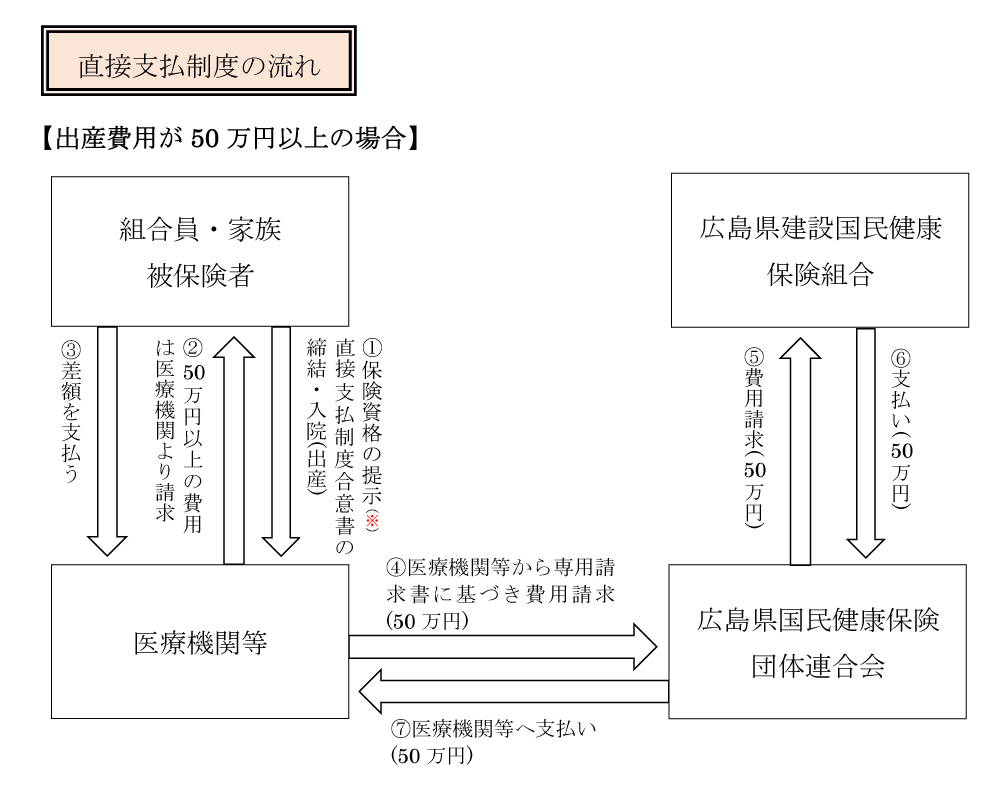

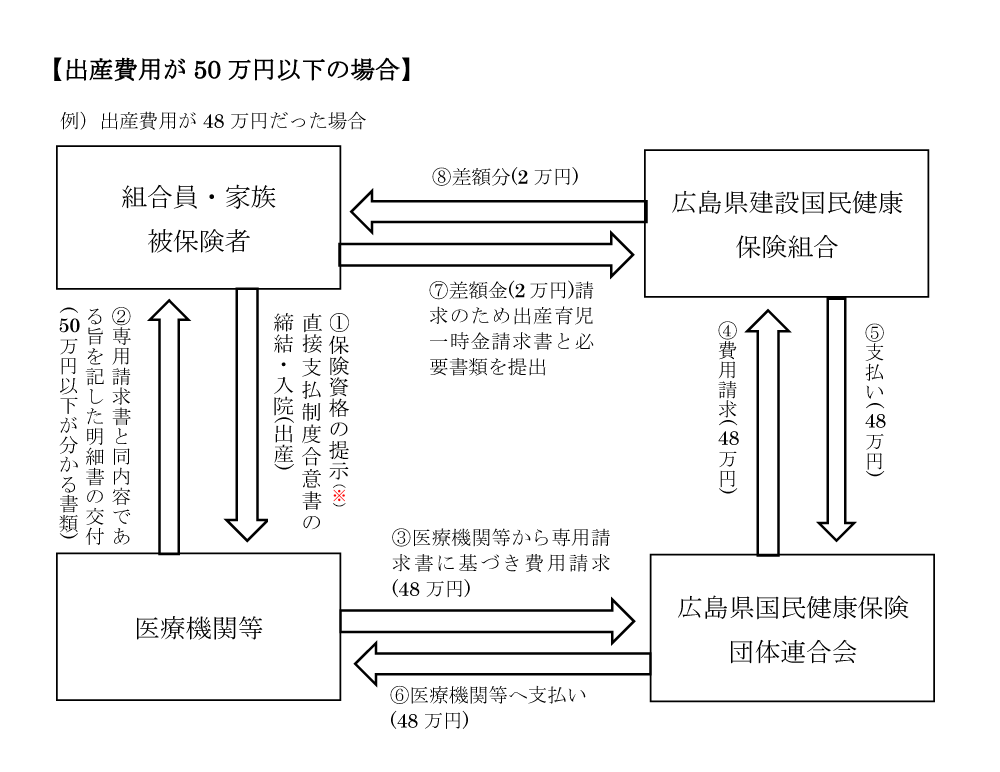

(1)直接支払制度を利用する

お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、出産育児一時金の額を上限として、建設国保から直接医療機関等へ出産費用を支払う制度です。

直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用でき、窓口での支払いは出産育児一時金の額を超えた金額だけですむようになります。(事前に建設国保への申請は必要ありません。)

妊婦健診などでリスクが判明した場合など、保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをしなくてもすみますが、マイナ保険証をお持ちでない場合は資格確認書(または有効期限内の保険証)と限度額認定証を医療機関に提示してください。ただし、認定証は所属の地域連合窓口での申請が必要になります。

- ※直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金(500,000円)は医療機関等に直接支払われるため、組合員には支給されません。

ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により出産育児一時金の支給額との差額を支給します。

差額分の申請手続き

直接支払制度利用後に差額が生じる場合は「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請をしてください。請求書には出産した被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

- 【必要書類】

- ①医療機関で交付される直接払い制度合意文書の写し

- ②出産等の事実を証明する書類の写し(出産証明書・住民票・母子健康手帳等)

- ※「出産育児一時金請求書」へ医師または助産師の証明をもらっている場合は②の書類は不要

- ③振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

- (※)マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)

- (※)マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)

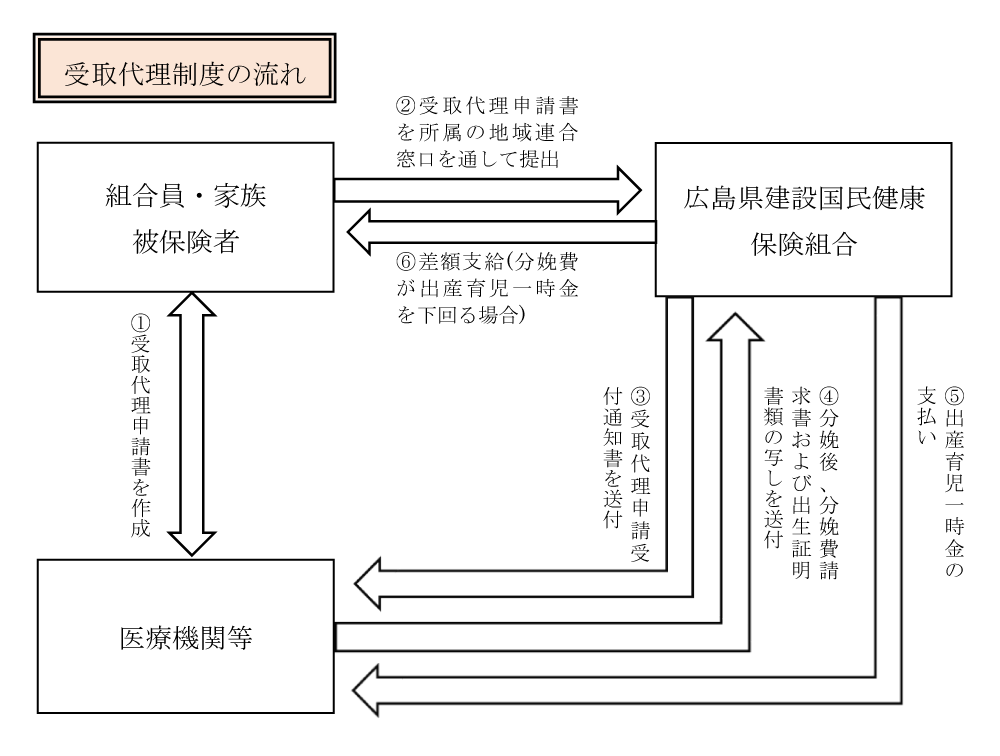

(2)受取代理制度を利用する

直接支払制度が利用できない小規模な分娩機関で出産する場合でも、被保険者が分娩機関を受取代理人とするよう事前の申請をすることで、分娩機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることができます。これにより小規模な分娩機関で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。この制度を利用する場合は「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入し、印鑑を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われるので、「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。請求書には出産した被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

制度が利用できるかどうかは、出産予定の分娩機関にご確認ください。

- 【必要書類】

- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

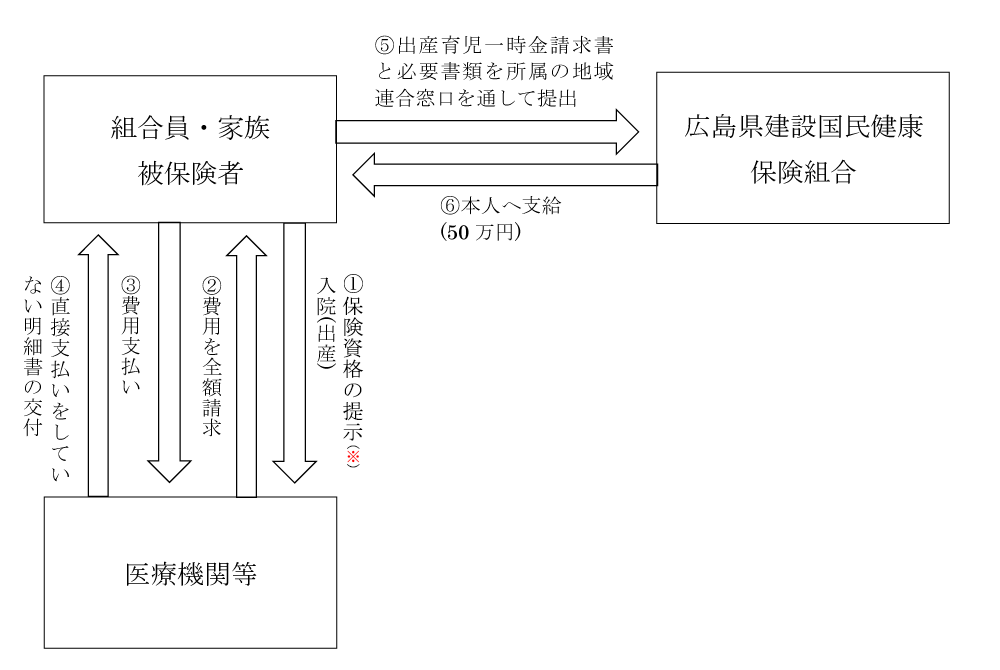

(3)(1)(2)のどちらも利用しない

被保険者が出産育児一時金を直接受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担していただき、後日、「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。請求書には出産した被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

- 【必要書類】

- ①医療機関で交付される直接払い制度合意文書の写し(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)

- ②出産等の事実を証明する書類の写し(出産証明書・住民票・母子健康手帳等)

- ※「出産育児一時金請求書」へ医師または助産師の証明をもらっている場合は②の書類は不要

- ③医療機関の分娩費用の請求書(領収書)の写し

- ④振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

- (※)マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)