高額療養費

高額療養費について

自己負担する医療費が高額になって家計を圧迫することのないよう、一定額以上の医療費は健康保険で負担する、という目的で設けられたのが高額療養費制度です。

1か月(月初めから月末まで)の医療費の支払いが自己負担限度額を超えた場合は申請により、後日超えた額が高額療養費として建設国保から支給されます。

申請される場合は「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

また、保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払をしなくてもすみます。

なお、マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書(または有効期限内の保険証)と限度額認定証 を医療機関の窓口に提示してください。ただし、認定証は所属の地域連合窓口での申請が必要になります。詳しくは限度額認定証 をご確認ください。

- ※70歳未満の人と70歳以上の人では自己負担限度額が異なります。

- ※高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月1日から2年となります。ただし、診療月の翌月以降に自己負担額を支払った場合は、支払った日の翌日から2年となります。

- 【必要書類】

- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

高額療養費の対象となる自己負担額の計算基準

- 暦月ごとに計算

月初めから月末までの受診について1か月として計算します。 - 入院と外来

1つの病院、診療所でも、入院と外来は別に扱い合算しません。 - 病院・診療所ごとに計算

2つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。 - 歯科は別

病院、診療所に内科などの診療科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。 - 保険診療以外

入院中患者が負担する食事代の一部負担金や差額ベッド代等は、「自己負担額」には含まれません。

- ※70歳~74歳の人は、各診療科、病院・診療所、入院・外来、歯科を別々に計算せず、すべての支払いを合計した額が対象となります。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合

| 所得区分 | 自己負担限度額 | |

|---|---|---|

| ア | 基礎控除後の所得 9,010,000円超 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |

| イ | 基礎控除後の所得 6,000,000円超~9,010,000円以下 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |

| ウ | 基礎控除後の所得 2,100,000円超~6,000,000円以下 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |

| エ | 基礎控除後の所得 2,100,000円以下 |

57,600円 【多数該当 44,400円】 |

| オ | 低所得者 (市町村民税非課税者) |

35,400円 【多数該当 24,600円】 |

- 同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

- 【多数該当】は同一世帯で直近12ヶ月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。

- 特定疾病(人工透析・血友病等)の自己負担限度額は、10,000円(ただし人工透析を必要とする上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)となります。

70歳~74歳の方の場合

| 所得区分 | 自己負担限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 外来(個人ごと) | 入院・外来+入院(世帯単位) | ||

| 現役並み所得者III | 課税所得 6,900,000円以上 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当140,100円】 |

|

| 現役並み所得者II | 課税所得 3,800,000円以上 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当93,000円】 |

|

| 現役並み所得者I | 課税所得 1,450,000円以上 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当44,400円】 |

|

| 一般 | 課税所得 1,450,000円未満等 |

18,000円 年間上限144,000円 |

57,600円 【多数該当44,400円】 |

| 低所得者 (市町村民税非課税) |

II | 8,000円 | 24,600円 |

| I | 15,000円 | ||

- (※)現役並み所得者に該当する人でも、以下の①~④の項目に該当する方は所得区分が「一般」となります。ただし、①~③に該当の場合は、申請が必要となります。

- ①70歳以上の被保険者が1人の場合、収入が383万円未満

- ②70歳以上の被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円未満

- ③70歳以上の被保険者が1人の場合で収入が383万円以上でも、同一世帯の75歳以上の方との収入合計が520万円未満

- ④70歳以上の被保険者の旧ただし書き所得の合計が210万円以下

- 【多数該当】は同一世帯で直近12ヶ月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。

- 月の途中で75歳の誕生日に到達すると、誕生月においては、建設国保と移行した後期高齢者医療制度の自己負担限度額は、それぞれ2分の1となります。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳~74歳の人がいる場合

- 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します(表2をご覧ください)。

- 1.の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の負担額を合算して自己負担限度額

(表1)を超えた分が世帯の払い戻し額となります。 - 1.と2.を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点で所得区分が「一般」又は「低所得者」である被保険者について、計算期間※(前年8月1日から7月31日まで)のうち一般区分又は低所得区分であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超えた部分が申請により支給されます。

申請される場合は「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

高額年間外来合算の申請の時効は、基準日の翌日から2年となります。

- ※計算期間中に加入している保険が変わった場合でも、各医療保険での支払った自己負担額を合算し計算できる場合があります。

- 【必要書類】

- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

特定疾病療養受療証(特定の病気で長期療養が必要な場合)

血友病および人工透析が必要な慢性腎不全については、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると1か月10,000円(人工透析が必要な上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内の支払いで済みます。また、受診の際は資格確認書(または有効期限内の保険証)の他に「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、「特定疾病療養受療証交付申請書」に必要事項を記入し印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請してください。申請書には認定対象被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

- ※マイナ保険証で受診する場合は、受療証は不要ですが、建設国保への手続きは必要となります。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で医療、介護ともに自己負担があり、1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療、介護の自己負担の合計額が高額になった場合、下記の基準額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。

申請される場合は「高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

- ※支給額が500円未満の場合は支給されません。

- ※70歳未満の方の対象となる医療費は1ヶ月に1つの医療機関ごとに21,000円以上、70歳以上の方は1円以上、介護保険は1円以上が対象となります。(高額療養費及び高額介護サービス費として支給された額を除く)

- ※高額介護合算療養費の申請の時効は、基準日である7月31日の翌日から2年となります。

- 【必要書類】

- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)

| 所得区分 | 基準額 |

|---|---|

| 基礎控除後の所得 9,010,000円超 |

2,120,000円 |

| 基礎控除後の所得 6,000,000円超~9,010,000円以下 |

1,410,000円 |

| 基礎控除後の所得 2,100,000円超~6,000,000円以下 |

670,000円 |

| 基礎控除後の所得 2,100,000円以下 |

600,000円 |

| 低所得者(市町村民税非課税者) | 340,000円 |

| 負担区分 | 基準額 | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 課税所得 6,900,000円以上 |

2,120,000円 |

| 課税所得 3,800,000円以上 |

1,410,000円 | |

| 課税所得 1,450,000円以上 |

670,000円 | |

| 一般 | 560,000円 | |

| 低所得者 (市町村民税非課税) |

II | 310,000円 |

| I | 190,000円 | |

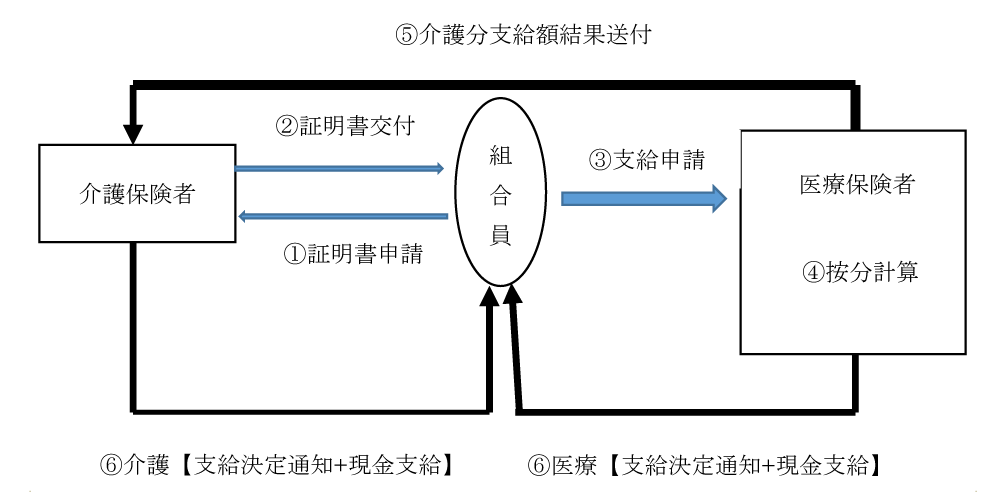

申請手続きの流れ

限度額認定証

入院や外来診療等で高額な医療費がかかるとき保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをしなくてもすみ、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますが、マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関等の窓口に「資格確認書」(または有効期限内の保険証)と「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご提示ください。ただし、認定証は所属の地域連合窓口での申請が必要になります。

申請される場合は「限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額 認定申請書」に必要事項を記入し、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ所属の地域連合窓口に申請してください。申請書には療養を受ける被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

マイナンバー情報連携による地方税情報照会結果に基づき、所得区分を判定の上、所属の 地域連合の窓口を通して「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

- ※マイナンバーによる情報連携で所得情報を取得できない時には、課税台帳記載事項証明書等の提出を求めることがあります。

70歳から74歳の方について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払をしなくてもすみますが、マイナ保険証をお持ちでない場合、現役並み所得Ⅱ・Ⅰに該当する人は、「資格確認書」(または有効期限内の被保険者証兼高齢受給者証)と「限度額適用認定証」、低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。

所得区分が現役並み所得Ⅲと一般の方については、医療機関等の窓口に「資格確認書」(または有効期限内の被保険者証兼高齢受給者証)をご提示いただくことで支払う費用は自己負担限度額までとなりますので「限度額適用認定証」の発行は必要ありません。